|

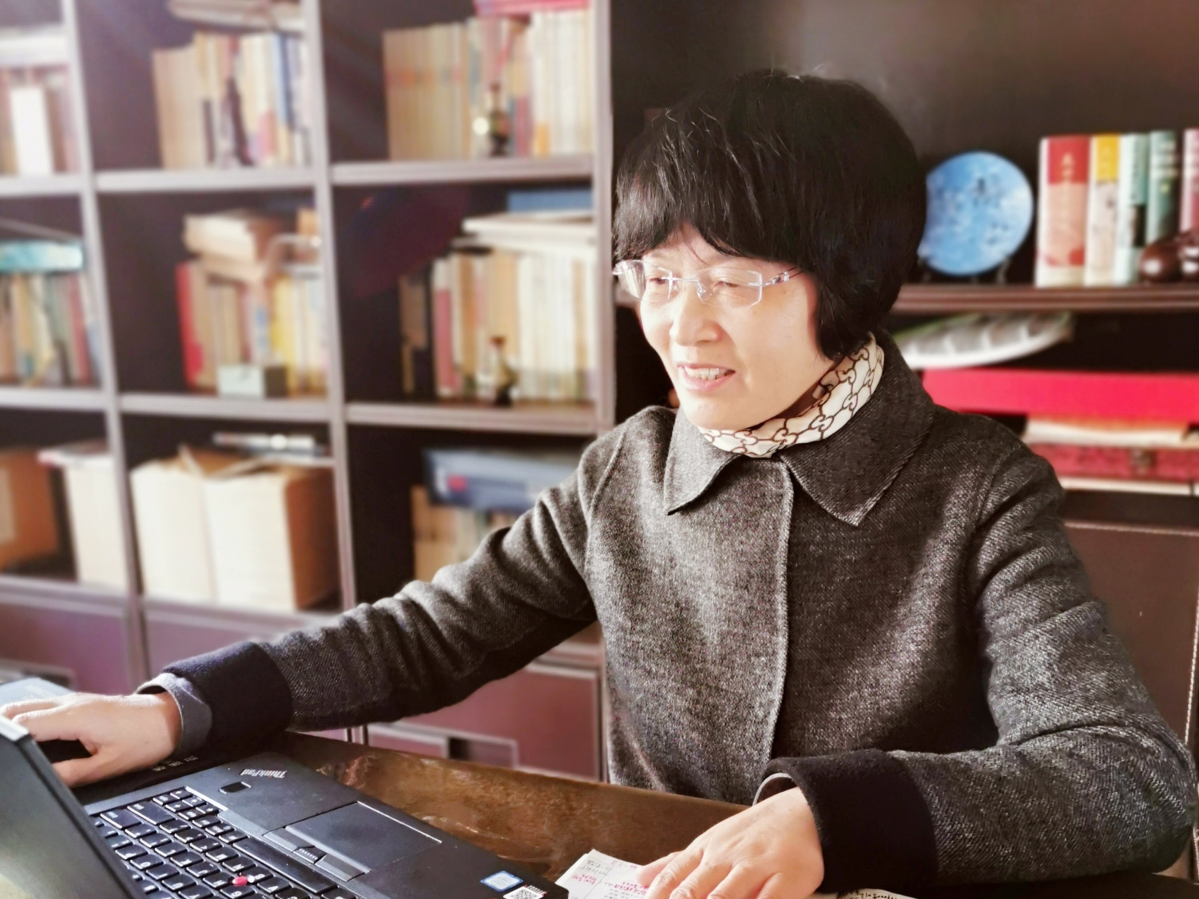

台州教育名家·我的成长故事【2】项香女 :用一本书连结全世界 |

||||

|

||||

|

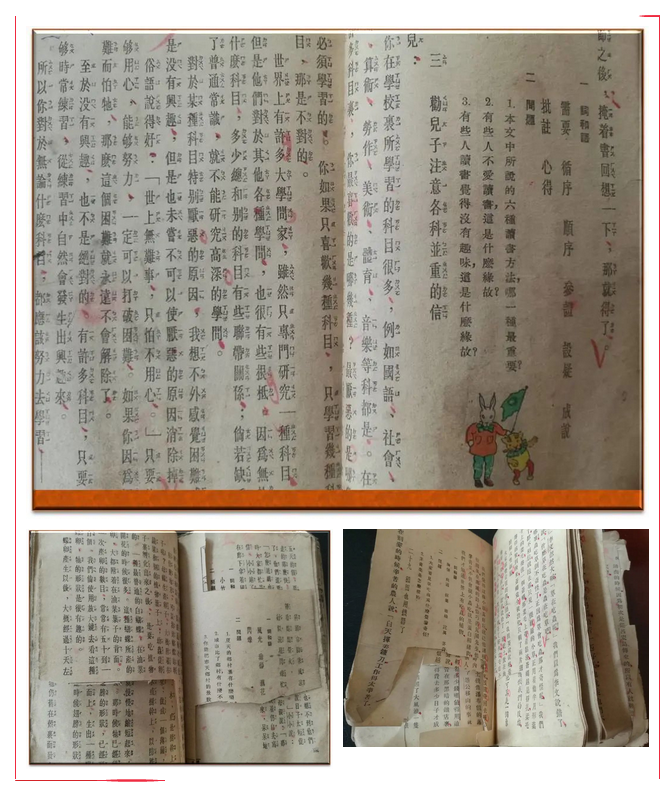

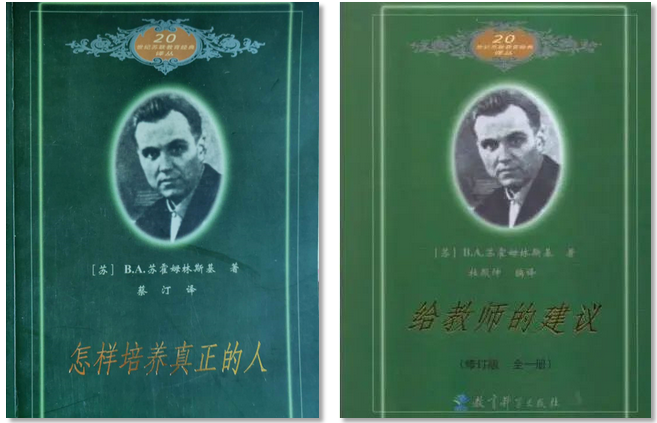

项香女,原台州市第一中学副校长,省首批正高级教师,全国五一劳动奖章、省特级教师、省劳模、省优秀教师、省春蚕奖、首届台州市教育杰出人物,台州市第一、六、九批名师工作室领衔人。出版专著六部;主持省部级课题10多项,课题获省教研课题成果评比一等奖、省政府教育教学成果二等奖;发表相关论文130余篇,其中核心期刊80余篇,多篇论文被中国人民大学资料复印中心《中学语文教与学》全文复印。 用一本书连结全世界 尊敬的各位领导,各位同行,今天跟大家分享一下我自己成长过程当中的一点感受——用一本书连结全世界。 我选这个题是因为魏小河先生的一本书,《独立日1》封面上有一句话:用一间书房抵抗全世界。这本书是他“独立日”系列中的第一本,我大约翻了,没有细读,因为最后并没有解决为什么“要用一间书房来抵抗全世界”这个问题。我倒是想起另外一本书,那就是英国著名作家毛姆的《阅读是一座随身携带的避难所》。在这本书里面,毛姆这样解读自己:“给自己营造一个几乎可以逃避生活中一切愁苦的庇护所。有了庇护所,苦闷受伤时,才有治愈的地方,才有面对这种慌乱事件的强力后盾。”或许,毛姆这本书里的这段话,可以去解读魏小河先生“用一间书房抵抗全世界”这一句话。 而我觉得,或者我更愿意,用一间书房容纳全世界,用一间书房去连结全世界,甚至用一本书去连接整个世界。这就是我今天用这个话题跟大家分享我一点感受的缘由。因为我把自己选的题局限于阅读,所以成长故事当中我也以阅读作为聚焦点,和大家分享三个层面的感受:我的阅读经历、我的阅读教训、我的阅读感想。 01 我的阅读可以说是从我父亲的课本开始的。这些书是民国时期的教材,是他读过的书,这是我家的宝贝。在我童年时候,这个世界的色彩非常单一,衣着基本是海军蓝、航空白、陆军绿,课本基本是黑白配,所以看到他读过的课本中有彩色插图,便觉得这彩色给我们这单一色彩的世界带来了明丽。于是乎,小孩子的好奇,把这些书一本本都开了天窗。 我童年时候对书的认识是父亲教的,他说一个读书人怎么可以糟蹋书,怎么可以把书给毁坏掉。 此外,家里有几本书,一本是《三国志演义》,也就是现在的《三国演义》,第二是《水浒全传》,现在叫《水浒传》。除此之外,我们家还有一本《封神榜》,也就是后来的《封神演义》。 这些书,在我的童年世界里面形成了我对文学的所有理解。等我囫囵吞枣地读了“三国”和“水浒”后,爸爸却反对我读《封神榜》。他说“封神榜,讲话都乱讲”,但经不起我们兄妹的恳求,他就在每次晚饭之后,在我们家庭院的宽桌上,给我们讲封神演义的故事。所以我童年接触到的书基本上都是文学类的。我的父亲给了我对书虔敬的常识,也给了我文学的知识。 在我以后的阅读经历当中,我以为的读书就是读文学书。所以从读小学到中学,从中学到大学,一直到工作开头的几年,都没有怀疑。在大陈岛的5年时间,与我们学校一墙之隔的是工人俱乐部,俱乐部的管理员是一个老垦荒队员,他发现我爱看书,所以一有新书来,都会招呼我去看。那个时候,他新进来的书我几乎都是第一个读者(感恩那位陈姓的老垦荒队员)。 02 直到我1988年离开大陈岛,直到1995年椒江区的第一批星级教师评审。 那一年星级教师评审,得过三个关。首先是上课,然后是考试,最后是答辩。主持我答辩的主评老师,是当时我们椒江区教育局的李成龙副局长。他当时问我一个非常简单(当然这个简单是我现在觉得)的问题:为什么老师给学生一碗水,自己得要有一桶水。站在我们现在的角度看,哪怕是现在跟我那个时候同龄的老师,这的确是一个小儿科的问题,甚至我们还可以思辨这个问题有漏洞。但那个时候我答得非常糟糕,然后李局长跟我说,你要读书啊。我当时觉得尴尬,但也委屈。我没读书吗? 尽管首届星级教师也评上了,但后来反思,觉得自己读的书过于狭隘。不能说像我们中文专业读的那些文学书不是书,而是从童年开始,我对书的理解、所谓的读书就是文学著作。我从读高中到读大学,凡是我能接触到的武侠小说,我都看过。金庸、梁羽生、古龙、温瑞安的,都看;还看不够,甚至连冒牌的金庸都拿来看,那叫全庸。言情小说也都看。等我觉得我读书把书读偏了的时候,我已经过了而立之年,我真正的读书是从1995年开始的。所以,我非常感谢那次星级教师评审的答辩,非常感谢李局长的提醒。 2019年6月,上海的《语文学习》名师栏目有个约稿,叫“名师的读书生活”。我借此机会,回顾了自己的读书经历,把它分为几个阶段。 从李局长给我这么一个劝诫之后,我最先开始读的是语文教学刊物,这样的阅读,让我站在骨干教师和名师的肩膀上,至少是膝盖上,让我知道他们对文本的理解、他们的教学设计以及他们的教学反思。这样的阅读,助力了我的成长,但局限还是有的,因为这些仅仅指向课堂教学,所以我认为可以看作是指向功利的阅读。 这之后才有了教育类专著的阅读。这一点我特别感谢魏书生老师。魏书生老师在上个世纪八九十年代红遍全国,那时有南钱(钱梦龙老师)北魏之称。有一次聆听魏老师报告之后,我曾经跟他有过交流,在交流中,他反复提到一个人的名字——苏霍姆林斯基。现在台州市教师教育院“走进经典”都在推荐阅读的这些书,我那时候都读过。 这些书籍的阅读,让我对教育有了一个全面的理解。我发现学科教学仅仅停留在案例上是不够的,课堂仅仅把书教好、把成绩提上去也是不够的,教师的教学可以有更多的教育的成分。理念上的改变,促使我有了更广泛的阅读,包括教育学、心理学、学习论、写作学等等方面的专著。到这个时候,我才有了文学作品之外的更加广泛的阅读。 03 当然,我从1983年开始教书,到现在已经是第三十九个年头,所以我现在的阅读就很自由,宽泛而驳杂。但是,回顾自己的阅读,我觉得我的教训或者说至少我个人的教训,可以作为我们年轻教师成长的一个借鉴。 第一,青年时期尽早规划。现在每个学校对年轻教师的成长都非常重视,都为年轻教师安排了结对的师父,而且市教师教育院有“走进经典”项目,这些对年轻教师的成长都是极好的助力。但阅读是自己的事,年轻教师要尽早规划自己的发展,尽早规划自己的阅读,别像我在过了而立之年后才有真正读书的感觉。 第二,不同学科跨界阅读。我觉得在整个阅读的过程当中,当我把读文学作品当成读书的全部的时候,阅读的面是非常狭隘的。上午我们李昌官老师的报告,他是从清代袁枚的诗歌开始的,他是学数学的。所以不同学科的跨界阅读,让我们的表达有了另外的语系,让我们的知识多了一个领域,让我们的生活有了更多的精彩,同时让我们和学生的对话有了更多的可能,因为教师不再是拥有知识的特权者。 第三,实现阅读内外融通。我的阅读从刚开始哪怕是到现在,很多时候,读的是这一本书,就局限在这一本书上。要实现阅读的内外融通,就需要我们突破书和书、书和课堂、书和自身、书和生活的藩篱,否则,书的世界和教学世界的“隔阂”,书的世界和自我世界的“隔膜”,很难让我们从读书中获得成就感和认同感,也很难让我们的阅读得以持续,所以大家别像我早期读书那样,常常自我怀疑。 第四,彰显自己思考特质。在整个阅读的过程当中,我们自己能不能在阅读之外产生自己的思考?叔本华晚年在写《论思想》的时候,其中有一句话:我们不思考的时候,我们的头脑就会成为别人思想的跑马场。而且他还说,这个世界将毁于每一个人的不思考。但是说实话,我们读书,把别人的思想当成自己的,拾人牙慧之余,可能少有自己独立的思考。所以,阅读时,要做些读书笔记,要把获得的一闪灵光捕捉住,让自己在思考过的地方长出思想来。 当然,我发现魏小河的那本书其中一句很有道理:我们拿一间书房去用宁静抵御喧嚣,用独立思考去抵御外在的人云亦云。因此,我阅读《教学勇气》的时候,麦克林托克的案例我印象特别深刻。她以研究玉米为基础,获得诺贝尔生理学奖。她在研究的过程中,把玉米当成自己的一部分,完全融入到她的研究对象里,她用关系、联系、融合来形容自己和研究对象的关系,这一种关系,其实是一种“沉浸”,而这种“沉浸”是产生“心流”的前提。这使我想过去读过的几本书,比如《心流》当中的这么一句话:“创造意义就是把自己的行动整合成一个心流体验,由此建立心灵秩序。”阅读本身就是有意义的,我们做任何事情只要明确的意义之后,我们就会全身心投入。我又想起了维尔容的《冥想》,这本书同样讲到了心灵的井然有序。当我把这些关于秩序和融合的词放在一起的时候,我发现这些书其实都是相通的。从《教学勇气》到《心流》到《冥想》,我想说的是,书和书本来就是可以连接的,我们在书的世界中,获得宁静,既可以抵御喧嚣,又可以独立思考。这是我首先想到的书与书的连结。 其次我们可以把书和自然、社会、我们的精神世界打通。我从《教学勇气》到《心流》到《冥想》三本书里,发现它们都讲到了“秩序”,而且讲到了“风水”。我一直觉得讲风水是搞迷信的,是道士们拿着个罗盘,按照《周易》的理论,拿着八卦去测各种东西。但其实我们从这三本书的阅读,融通后发现这其中的道理,其实“风水”适用于人类社会的任何一个领域和任何一个时代。因为自然有序,所以自然繁荣;人体有序,所以人体健康;内心有序,所以精神和谐;社会有序,所以社会安定。所有这些,是一种“中和”状态。正如《中庸》所言“天地位焉,万物育焉”。这样的阅读,我们就不只局限于我们自己。它使我们就超越了自我,见天地,见众生;而当我们反思自我时,有助于明心见性。 由此可见,书和书、书和生活、书和我们这个世界本来就是一个整体,阅读其实就是一个打通的过程。所以我觉得一本书它连结着自我,连结着他者;连结着自然,连结着社会;连结着历史,连结着当下;连结着物质,连结着精神。这个就是我们这个世界绝大部分的元素,所以一本书可以让我们和世界共存、共丰富,和世界构成一个整体。 因此从我的阅读教训当中,我觉得我们不可以太狭隘,也不可以太低俗;只要我们用心去读书,阅读是我们成长最低的成本,而这又是我们作为老师、作为与书打交道的人,应有的生活常态。 我们这样的成长,会成为学生走向将来的台阶,因为我们关注的是学生的未来,所以我们要成为学生未来的老师,为学生走向更远路奠基,成为“明天之师”;同样,我们懂得这一点,就会明白自己的责任,成为“明白之师”;我们清楚自己的作用,也知道读书的价值,从而成为“明辨之师”;有没有名气不重要,明不明白做老师的职责才重要,所以“从名师到明师”。 我希望我们托起的是明天的太阳,我希望我们托起的太阳越来越绚丽,越来越宏大,这就是我们学生的世界,而每一个学生有这样的一个世界,那就是我们国家的未来。这些是我当下阅读最大的感受。 在我自己成长经历当中,阅读只是其中一个小部分,但我觉得我的阅读带给我的教训太深刻。一个在阅读当中有深刻教训的人,希望其他的年轻老师能够避免这种教训。淋过雨的人总希望给别人一把伞。我小的时候总是找不到书来读,我现在不断给工作室成员发书,甚至给我的学生送书。 我总希望我们能营造一个阅读的氛围,能够让我们这个社会,至少让我们相关的那些人,学生、同事、朋友能够捧起一本书,用这本书连结这个世界。 这是我关于阅读的点滴感受,不妥之处,敬请批评。感谢大家! |

||||

打印本页

打印本页 关闭窗口

关闭窗口

|

||||